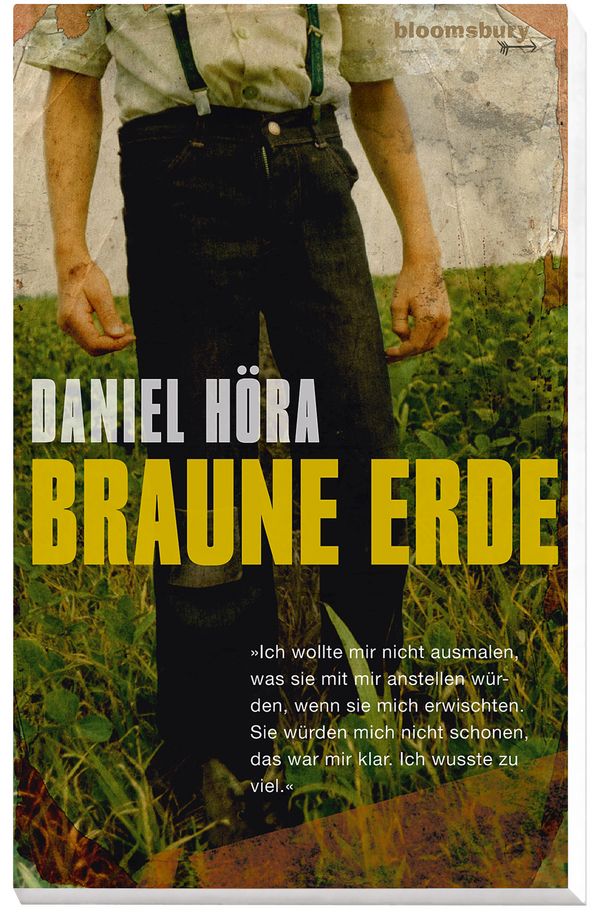

Braune Erde

Unangenehm. Bedrohlich. Brutal. – Daniel Höra schafft in seinem neuen Jugendroman ein Szenario, das Rassismus ungeschönt offenlegt und somit zum Nachdenken anregt. Ein Text dersehr direkt berührt und starke, unangenehme Emotionen hinterlässt. Der Tipp von Andrea Kromoser.

Unangenehm. Bedrohlich. Brutal. – Daniel Höra schafft in seinem neuen Jugendroman ein Szenario, das sehr reale sowie aktuelle Thematiken anspricht: scheinbar passiver Rassismus, aktiver Nationalismus und ein jugendlicher Ich-Erzähler, der im Laufe des Textes von beiden vereinnahmt wird, sich vereinnahmen lässt.

In den alten, leerstehenden Gutshof in Bens Dorf sind neue Leute gezogen. Eine sehr freundliche und fleißige Familie; motiviert, sich für die Menschen im Ort zu engagieren. Sie bringen wieder Leben in die Dorfgemeinschaft, setzen sich für ihre neuen Bekannten ein und sprechen spannende Themen an. So wollen sie sich beispielsweise selbst versorgen, das Land um den Gutshof bestellen und alte Traditionen (wie den Volkstanz) wieder aufleben lassen. In ihrer Vielfältigkeit und ihrem vermeintlichen Interesse bieten sie für die unterschiedlichsten Charaktere der Bevölkerung Identifikations- und Anknüpfungspunkte. Bald möchten immer mehr der anfangs ob der Neuen etwas skeptischen Dorfbewohner mit den Zugezogenen befreundet sein. Dem Ich-Erzähler Ben bietet sich diese Gelegenheit gleich nach deren Ankunft:

„Wir brauchen einen Führer", sagte Reinhold, der unbemerkt zu uns getreten war. Beide lachten, als hätte er einen besonders guten Witz gemacht. „Ganz im Ernst", sagte Reinhold und schlug mir auf die Schultern. „Wir wollen den Boden bearbeiten, wir wollen ein paar Felder kaufen und wir brauchen jemanden, der sich hier gut auskennt, uns ein paar Tipps geben kann und außerdem die Leute kennt. So eine Art Vermittler."

Nach und nach schleichen sich Worte, Dinge, Gedanken und Ideologien in den Text ein, die konkret an nationalsozialistisches Vokabular erinnern. Immer enger scheint es einem beim Lesen die Kehle zu schnüren. Gerne würde man sich von den Neuen – die zwar einzeln den ganzen Text hindurch wenig greifbar werden, zu Beginn jedoch im Rahmen ihrer Gruppe fast noch sympathisch erscheinen – deutlich distanzieren und den Protagonisten vor ihnen warnen. Denn Ben erscheint oft, trotz seines ansonsten nicht unreflektierten Habitus und auch umfassenden Allgemeinwissens, im Hinblick auf seine neuen „Freunde" oftmals viel zu naiv und damit nicht authentisch genug.

Aber man kann ihn schon auch irgendwie verstehen: die Neuen schenken ihm Aufmerksamkeit und bringen Abwechslung, sie hören zu und erzählen, geben ihm ein neues Zugehörigkeitsgefühl. Als ansonsten eher gelangweilter und einsamer Einzelgänger, dem es zum Teil auch an den richtigen Bezugspersonen mangelt, fühlt sich Ben oftmals fehl am Platz:

Mich kotzte das Leben in Bütenow an. In diesem, von der Welt vergessenen Ort lebten nur noch dreiundsechzig Menschen. Achtzehn Häuser waren bewohnt. Einundzwanzig standen leer, weil ihre Bewohner weggezogen waren. Dorthin, wo es Arbeit gab und Abwechslung. Ich konnte die Leute gut verstehen. Ich wollte auch weg.

Der Schauplatz des Romans scheint ganz weit weg zu sein, irgendwo in einem Dorf in Mecklenburg. Jedoch die Geschichte geht bald sehr nahe, trifft die gesellschaftliche Realität vieler Dörfer und Städte Mitteleuropas. Wenn auch in Bens Dorf die Ereignisse deutlich eskalieren: Denn die nationalsozialistische Gesinnung der neuen Dorfbewohner tritt immer mehr in den Mittelpunkt. Alle Zusammentreffen und Feste sind bald völlig von deren Ideologie durchwachsen. Am Ortseingang belegt eine neue Beschilderung die Positionierung der Dorfgemeinschaft, im Rahmen derer plötzlich nur mehr ganz wenige Figuren ganz viel zu sagen haben: „Braunau 856 km, Paris 1406 km, Stalingrad 2643 km."

Die völlige Zuspitzung der Geschichte lässt von da an nicht mehr lange auf sich warten. Brutalität, Menschenfeindlichkeit und Hass rücken plötzlich an Stelle dessen, was dem Dorf neuen Zusammenhalt, Sicherheit und Lebensfreude hätte bringen sollen. Ben fühlt sich völlig entfremdet, bleibt jedoch im Hinblick auf die Kernthematiken des Romans weitgehend unreflektiert. Diesem Jugendlichen, der hier unverblümt und persönlich erzählt, wäre mehr zuzutrauen: mehr Zivilcourage, mehr Kopfzerbrechen und mehr Geschichtswissen.

Was einerseits dem Protagonisten fehlt, wird andererseits den Leserinnen und Lesern zu viel abverlangt. – Der Text setzt zum Teil eine komplexe, historische Allgemeinbildung voraus. Im Hinblick auf Details zu Ereignissen aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges sowie einzelner Namen wäre ein kurzes Sachregister wünschenswert gewesen.

Sozialkritik vermengt sich mit Spannungselementen; ebenso wie eine grausam-reale Thematik mit den Schilderungen rund um die Sozialisation eines Jugendlichen. Daniel Höra erzählt gerade heraus und verschönert keinen einzigen Quadratmeter „brauner Erde". Er berührt damit sehr direkt und hinterlässt starke, unangenehme Emotionen. In diesem bedrohlichen Unangenehm-Sein liegt die Stärke des Romans, der dazu anregt sich eine eigene Meinung zu bilden und auffordert, diese laut zu sagen sowie zu leben. Aller Unbequemlichkeit zum Trotz!

Fachredaktion

-

TitelBraune Erde

-

Autor:inDaniel Höra

-

VerlagBloomoon

-

Erscheinungsdatum2012

-

Seiten304

-

Bewertung